A spasso tra le tendenze con Nicoletta Lanati

Tutto iniziò con tre domande: una in inglese, una in francese e una in tedesco. Da quel momento in poi Nicoletta Lanati, textile designer e consulente, ha girato il mondo in cerca di talenti e nuovi trend.

Una vita intensa, che l’ha vista inziare come commerciale per un grande studio tessile e proseguire con collezioni interamente firmate da lei.

Come è successo che una traduttrice e interprete si sia trasformata in una disegnatrice professionista?

Ho frequentato il liceo linguistico, poi ho fatto la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, specializzandomi in interpretariato parlamentare in inglese e francese. Sono nata a Como, una città in cui durante gli Expo dedicati al tessile e alla moda arrivava tutto il mondo, per cui ho avuto modo di lavorare come interprete per le grosse ditte della zona, come Mantero o per gli studi di disegni. Il caso ha voluto che durante una fiera incontrassi il titolare dello studio Farkas Ortenzi, uno dei più grossi e importanti di Como, il quale mi vide lavorare e mi fece tre domande in tre lingue diverse. Io risposi e mi offrì subito un posto di lavoro come commerciale per la nuova sede di Parigi; anche se la sede francese non aprì mai e di fatto andai a lavorare a New York.

Come sono stati gli inizi da Farkas Ortenzi? Come descriveresti quel contesto alla fine degli anni ‘70?

Nel 1980 ho incominciato ad andare negli Stati Uniti e diciamo che quella è stata la patria della mia indipendenza professionale. Ho imparato a lavorare a New York! Come venditrice, mi piaceva il contatto con il pubblico e soprattutto nella comunità newyorkese mi trovavo particolarmente bene. Seguivo tutto quello che poteva offrirmi lo scenario culturale.

In agosto, quando le aziende europee si fermavano a livello commerciale, partivo con tutta la collezione e facevo letteralmente il giro del mondo: Milano – New York, New York – Los Angeles, Los Angeles – Honolulu. Poi da Honolulu andavo ad Osaka, Osaka – Tokyo, Tokyo – Sidney, Sydney – Melbourne, Melbourne – Perth poi tornavo a Sydney, andavo a Johannesburg e poi tornavo in Italia. A settembre avevo venduto moltissimi disegni e mi ero divertita tantissimo! Un’esperienza incredibile durata quasi sette anni e di questo devo ringraziare chi mi ha insegnato questo lavoro: il signor Paolo Farkas. Da lui ho imparato cosa significa essere un imprenditore, una certa mentalità, un certo modo di vedere le cose, di approcciare la vendita e la produzione e sono riuscita in qualche modo anche ad assorbire, involontariamente, quello che facevano i disegnatori. Poi per necessità e per la voglia di indipendenza, ho deciso di mettermi in proprio.

Nel 1985 inizia dunque la tua carriera imprenditoriale a New York: lo Studio Nicky. Quali erano i punti forti della tua attività?

Ho aperto un ufficio a New York e uno a Como, andavo e venivo mettendo in contatto questi due mondi e negli Stati Uniti, tra gli altri, avevo conosciuto Jackie Peters, questa disegnatrice che faceva delle cose eccezionali; riusciva ad esempio, a disegnare a mano sul tessuto facendolo sembrare stampato, cose che noi in Italia o in Europa in generale allora ci sognavamo! Per cui le chiesi se volesse essere rappresentata da me in Italia.

Un’altra fonte di creatività importante era la “The Design Library”, un archivio, di proprietà della mia cara amica Susan Miller, da cui selezionavo una serie di disegni per le collezioni stagionali che proponevo a Parigi e a Como; in Italia invece mettevo insieme piccole collezioni, soprattutto di pittori, perché una cosa che avevo imparato da Farkas era di non tenere in collezione troppe cose, di non ripeterle, di essere esclusivi e non troppo commerciali, bisognava essere speciali! Allora a Como mettevo insieme pochi disegni di alcuni artisti e li vendevo sul mercato americano.

Ero comunque una agente, ma avevo capito che la clientela apprezzava le mie scelte in termini di qualità, di occhio, allora mi sono detta “perchè non cominciare ad avere dei disegnatori miei?” Per cui ho preso uno studio un po’ più grande a Como e dei disegnatori fissi per far realizzare le collezioni secondo la mia visione (ndr Starlight, 1985): le collezioni andavano bene e i disegnatori aumentavano, l’atmosfera era una meraviglia perchè c’era una collaborazione massima e un bell’entusiasmo, frutto di un clima giovane e internazionale, un luogo in cui – in un periodo in cui era difficile accedere all’artigianato straniero – sapevi di poter trovare e comprare perfino servizi di piatti polacchi o kilim turchi, ad esempio.

Parlami di Stardust Trendbook. Come mai ti sei lanciata nella creazione di un trend book?

Tutto è iniziato negli anni in cui andavo e venivo dagli Stati Uniti e a un certo punto dall’Italia mi hanno proprio chiesto di mandar loro in anticipo le tendenze che registravo a New York, raccontando quello che avevo vissuto, il mio bagaglio. Ma lo facevo per gioco.

Negli anni ‘90, con la Guerra del Golfo, mi sono subito resa conto che l’aria stava cambiando e che si sarebbe affacciato qualche problema per la mia attività. Poi nel ‘94 dall’Europa hanno cominciato a chiedermi insistentemente di dedicarmi alle tendenze quindi mi sono chiesta “perchè non farlo diventare un business riversandoci dentro le mie esperienze e il mio intuito?” Ho capito che non potevo gestire questa cosa da sola, allora mi sono rivolta ai miei contatti più preziosi di allora a Milano, primo fra tutti Renzo Brandone, che ci mise a disposizione il know-how della Silkin, la converter con cui io allora collaboravo come commerciale esterno.

Facevamo un prodotto unico, materico, completo di cartelle colore e ricco di immagini evocative e all’avanguardia. Per anni, devo dire, abbiamo venduto solo agli amici – ma Stardust era ancora un’attività collaterale – poi, a furia di essere costanti, abbiamo raggiunto il successo, vendendone diverse copie anche su abbonamento all’estero!

Com’è cambiato questo mondo con l’avvento del digitale?

Il passaggio al digitale inizialmente è stato accolto con entusiasmo da tutti: finalmente si potevano abbattere i costi della stampa industriale tradizionale, che era arrivata ad avere dei costi di realizzazione improponibili; non a caso già da tempo molte aziende avevano spostato la produzione in Cina, dove la manodopera – che era il costo maggiore – era pagata infinitamente meno.

La stampa digitale ha abbassato i costi e snellito alcune procedure, ma ha anche fatto scomparire molta manodopera altamente qualificata, come i fotoincisori che erano i veri responsabili della qualità finale del disegno perché lo “traducevano” in quadri di stampa e… anche questa è un’arte. All’inizio anche io ero galvanizzata, sperimentavamo senza sosta, ma non ci stavamo rendendo conto che questo cambio di paradigma in realtà stava portando a un degrado, piano piano si è appiattito tutto. Infatti, nei primi anni duemila è successo qualcosa: sono arrivati in studio Dolce&Gabbana chiedendomi “il fatto a mano”, la decorazione direttamente su capo. Quando vedi che c’è richiesta di unicità significa che c’è qualcosa che non va. Se quello che hai venduto fino a poco fa comincia ad arrancare è segno di una crisi: abbiamo cominciato con D&G, poi sono arrivati tutti gli altri nomi, Armani, Gucci, Versace, Brunello Cucinelli…

Quindi hai dovuto rimodulare un po’ la tua attività rispetto a queste novità?

Ho sempre creduto nella manualità e nel segno perché il disegno è un segno e il segno è sempre energia, che si riversa in un prodotto artistico: questa la mia filosofia. Però bisogna anche vivere; mi sono ritrovata ad affrontare questo periodo di crisi con pochissimi disegnatori, mi sono aggiornata e da lì ho capito che la sottoscritta poteva esprimersi e sono andata avanti fino a trovare una mia cifra: la collezione a quel punto era mia, oltre che dei disegnatori che erano al mio fianco. Io facevo la parte digitale e a loro lasciavo la parte fatta a mano.

Di recente, poi, con la pandemia si è di nuovo sfaldato tutto, perfino Stardust è stato messo in pausa, per poi arricchirlo più di recente con la costola legata al lifestyle che si chiama Food in Fashion: ho capito che, se nel mondo della moda c’è una certa saturazione, quello del cibo ha una freschezza e una creatività incredibile.

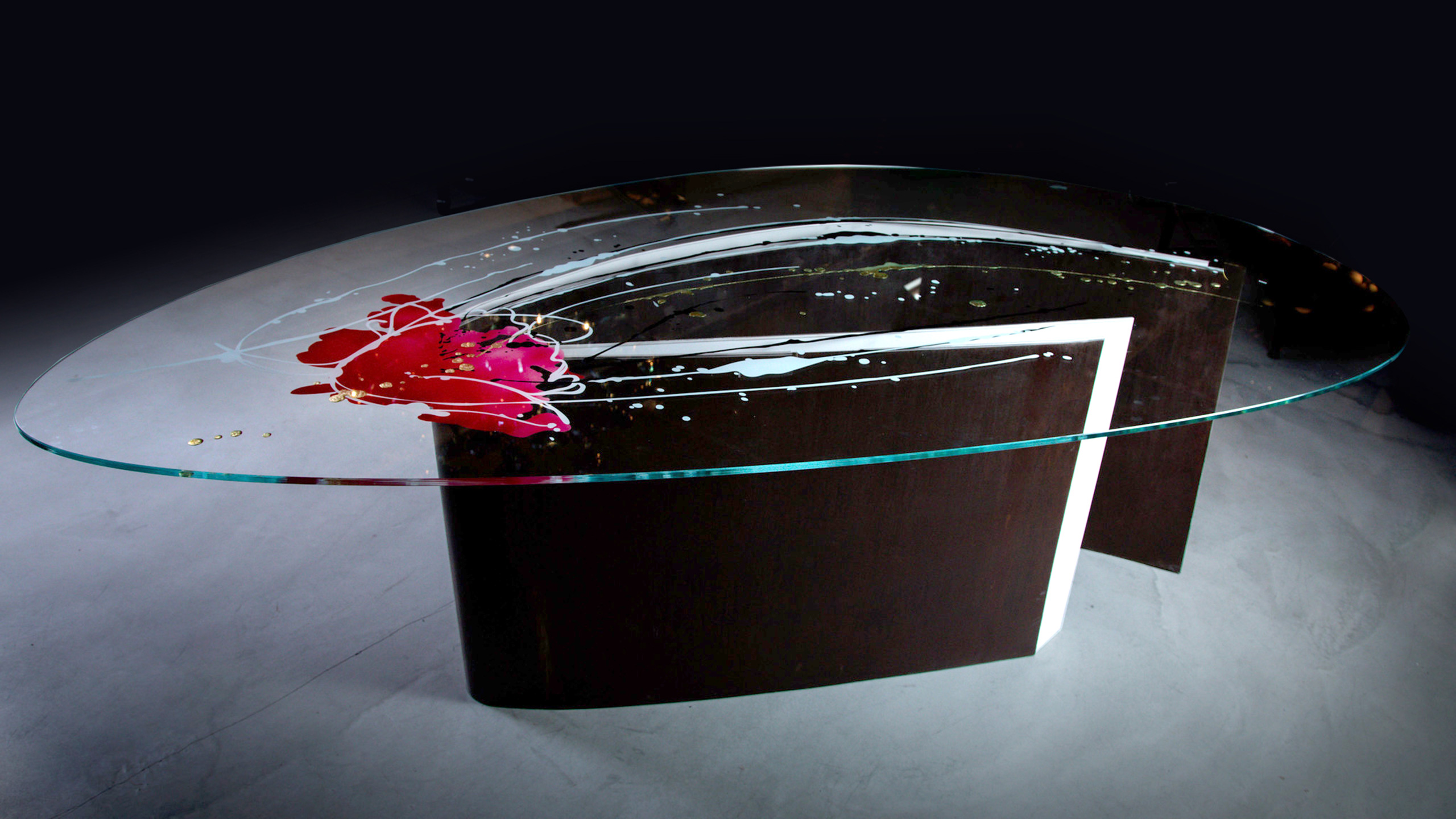

Per la nuova collezione HAUTE COUTURE, UNICA Luxury Bespoke Tables ha scelto dall’archivio di F.FRI un tuo bellissimo fiore dal forte segno pittorico. Come si è trasformato questo disegno nel tavolo Vento del Deserto?

L’incontro con Vanessa Stella (Head of design, Unica Luxury) rappresenta il periodo più bello della mia vita professionale recente. Dopo il certosino lavoro di ricerca presso il vostro archivio tessile in F.FRI, Vanessa mi ha contattata invitandomi a Bologna a vedere questi tavoli, che dal vero sono pezzi d’arte assolutamente unici, accogliendomi nel suo mondo. Le ho raccontato tutto di me e del disegno che aveva scelto e da lì abbiamo iniziato uno scambio umano e professionale unico, per cui sapevamo che da questo progetto sarebbe nato qualcosa di più ampio.

Infatti di lì a poco ho avuto modo di mettere a terra Art to Be, un’altra idea che avevo in cantiere, un modo per coordinare e tenere insieme tutti i miei interessi: Stardust, Food in Fashion, tessuti dipinti a mano, mostre, musica, ecc. che hanno trovato casa, insieme ad altri partner dentro a Show Hub Milano in una delle vecchie sedi di Richard Ginori, un luogo multidisciplinare in cui potersi immergere nella cultura e nei progetti di settore. Tra questi c’è anche UNICA: Vento del Deserto, infatti, anima e colora questo spazio insieme ad altri prodotti meravigliosi, in attesa del prossimo progetto in comune.